En el verano de 1931, el pintor Fernando Garessi invitó a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir a pasar una semana en Madrid: “viviríamos en su casa y el curso de la peseta era tan bajo que nuestras andanzas no nos costarían casi nada”. No habían cruzado nunca los Pirineos, por eso cuando entraron en Port-Bou y vieron “los bicornios caramelizados de los carabineros” se sintieron rodeados de “pleno exotismo”.

Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir

Después de pasar una noche en una pensión en Figueres, llegaron a Barcelona en un “autobús de campo”. Fue Simone la que organizó a su gusto los horarios y el itinerario del viaje e, incluso, “aprovechaba con fervor esa nueva especie de libertad”, intentado evitar largas esperas y el aburrimiento que tanto la había desesperado cuando viajó de niña con sus padres. Ahora, a sus veintitrés años, la escritora francesa se sentía tan libre para conocer que no pudo evitar entrar “en Barcelona con cierta ansiedad”. Aunque no sabían una palabra de español ni de catalán, sí percibieron que la capital era un enorme y tenso hervidero: “La ciudad bullía a nuestro alrededor, nos ignoraba, no comprendíamos su lenguaje: ¿qué medio inventar para hacerla entrar en nuestras vidas? Era una apuesta cuya dificultad me exaltó enseguida”.

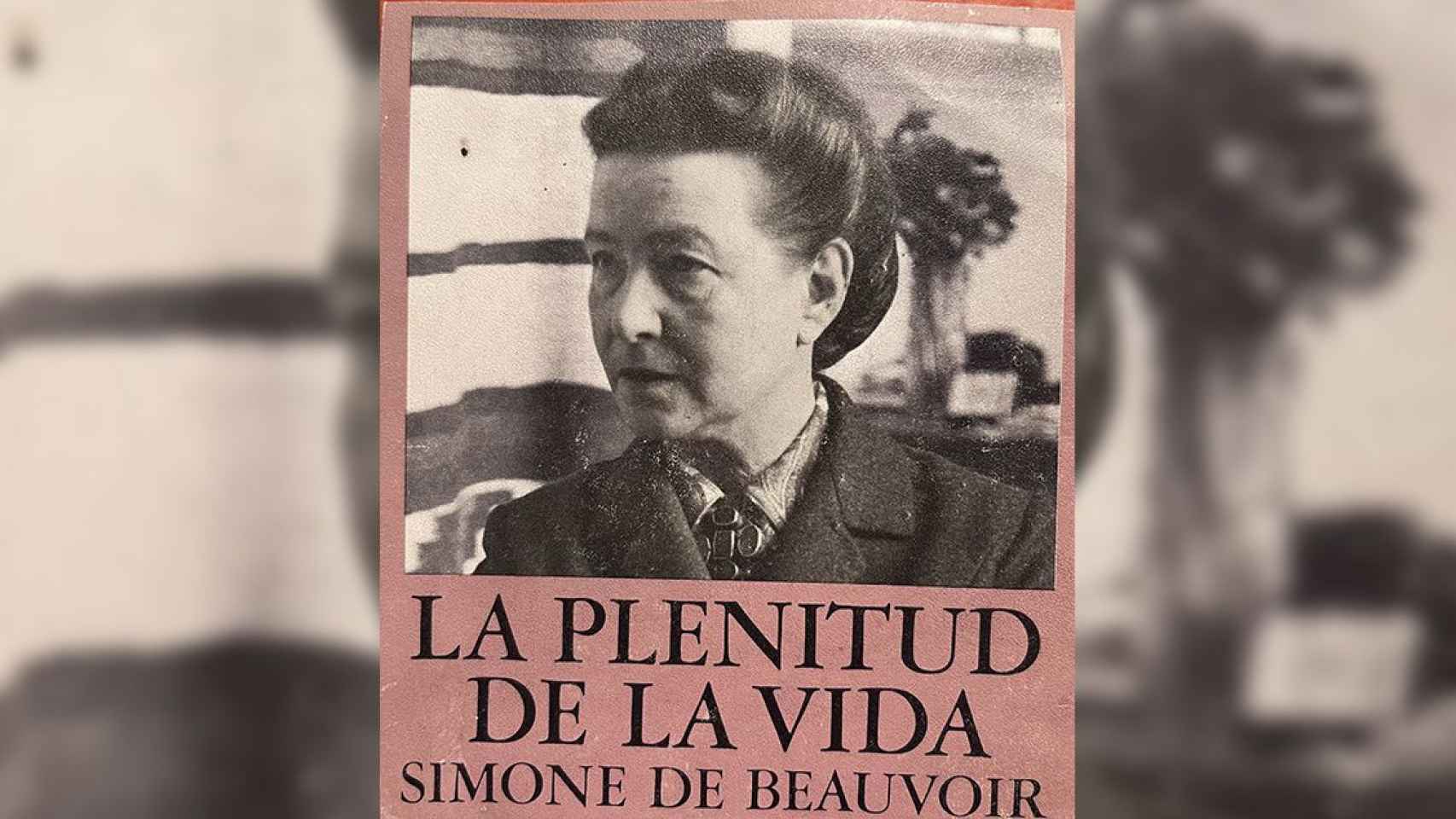

Simone de Beauvoir reconoce en su segundo libro de memorias (La plenitud de la vida, 1961) que viajar había sido siempre uno de sus “deseos más ardientes”, aunque con apenas veinte años tenía dudas si viajar era lo mismo que hacer turismo. Quiso conocer Barcelona como viajera, pero --fuera por su juventud o por su falta de experiencia-- acabó siendo una fugaz turista con un cierto toque ridículo que reconoció años más tarde: “Como la mayoría de los turistas de nuestro tiempo imaginábamos que cada lugar, cada ciudad, tenía un secreto, un alma, una esencia eterna, y que la tarea del viajero era descubrirla”.

La pareja conocía El Greco o el secreto de Toledo (1912) del simbolista Maurice Barrès y no quiso seguir sus recomendaciones porque se sentían “más modernos”. Estaban convencidos “que las llaves de Toledo de Venecia no había que buscarlas solamente en sus museos, sus monumentos, su pasado, sino en el presente a través de sus sombras y de sus luces, sus muchedumbres, sus olores, sus alimentos”. Simone había leído el relato de Georges Duhamel a su paso por Berlín durante su viaje a Moscú (1927) y creyó que sus observaciones sobre el buen viajero eran certeras: había que inspirar los olores de las ciudades que se visitaban. Y así lo hicieron, se mezclaron con los paseantes por las Ramblas y respiraron “cuidadosamente el olor húmedo de las calles por las que nos perdíamos: calles sin sol a las cuales el verde de las persianas, el colorido de la ropa colgada entre las fachadas, prestaban una falsa alegría”.

En su afán por captar olores y sabores, Simone siguió a pie juntillas a su admirado André Gide que había escrito en Nuevos pretextos (1911) que beber un chocolate español era tener en la boca a toda España. Nos podemos imaginar qué hizo la joven francesa en Barcelona: “yo me obligaba a tragarme diariamente tazas de una salsa negra, pesadamente cargada de canela; comí pedazos de turrón y dulce de membrillo y también pasteles que se deshacían entre mis dientes con un gusto polvoriento”.

Sus lecturas eran sus guías, confesó la escritora, y en ellas había leído que “la verdad de una ciudad está en sus bajos fondos”. Sus veladas las pasaron en los locales y por las calles del Barrio Chino: “Mujeres pesadas y graciosas cantaban, bailaban, se mostraban sobre tarimas al aire libre; las mirábamos; pero espiábamos con más curiosidad todavía el público que las miraba; nos confundíamos con él gracias al espectáculo que veíamos juntos”.

EL FERVOR REPUBLICANO

Las excursiones al Tibidado y Montserrat --“tareas clásicas de los turistas”, anotó Simone-- también las hicieron. Y desde la montaña barcelonesa vio centellear “por primera vez” a una ciudad mediterránea “semejante a un gran pedazo de cuarzo hecho añicos”. Quizás fue un comentario posterior a su estancia, pero la célebre autora de El segundo sexo pudo intuir que en Barcelona algo se estaba gestando que podía hacerla saltar en mil pedazos. Corrían los primeros días de septiembre y en la ciudad ya se respiraba la tensión social y política que se había ido acumulando desde la proclamación de la Segunda República el 14 de abril.

Barcelona en 1937

Después de una estancia en Madrid, su hermana pasó tres días con la pareja en la capital catalana, y en unos de los paseos vespertinos fueron “los tres a visitar una iglesia antigua que estaba en un barrio popular”. Ellos se habían alojado junto a la catedral, en una pensión “de lo más mediocre”. La noche anterior, paseando por las Ramblas, habían notado “una agitación insólita”, pero no le dieron importancia. Camino de la iglesia comprobaron que los tranvías no circulaban y que “algunas avenidas estaban casi desiertas”. Continuaron su ruta, hasta que desembocaron “en una calle llena de gente y de ruido”: “Casi no sabíamos una palabra de español; no comprendíamos nada de lo que la gente decía; sus rostros no eran buenos”. Fueron testigos de la llegada de la policía y de la detención de, al menos, un hombre.

Imbuidos de curiosidad turística se empeñaron en preguntar a algunos de los concentrados cuál era el mejor itinerario hacia la iglesia. Al regresar de la visita --aunque muy posiblemente fuera al día siguiente-- compraron un periódico y pudieron descifrar qué había sucedido: “Los sindicatos habían desencadenado una huelga general contra el gobierno de la provincia. En la calle en que habíamos preguntado nuestro camino, acababan de detener a militantes sindicalistas”.

COMO FABRICIO EN LA CARTUJA DE PARMA

El 3 y 4 de septiembre se convocó una huelga general en Barcelona, como protesta por el asalto y represión que el miércoles 2 habían hecho del motín de presos políticos en la Cárcel Modelo, que reclamaban desde hacía días su liberación. Durante la mañana del jueves se produjeron duros enfrentamientos entre huelguistas y la policía en la calle del Carme y el Paseo de Sant Joan, cerca del Arco del Triunfo. Hubo tiroteos, heridos y diez muertos. El viernes fue un día de más protestas y disparos, especialmente intensos fueron los de la calle Mercaders. Allí se encontraba el local del Sindicato de la Construcción, y después de un duro enfrentamiento y de una larga negociación, fueron detenidas por la tarde ciento cincuenta personas. Posiblemente fue en esta calle por donde debieron pasar los turistas franceses camino de Santa María del Mar.

El sábado, según la prensa, los huelguistas depusieron poco a poco sus acciones y todo acabó controlado por la policía. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y su hermana habían sido testigos de una violenta huelga y apenas se habían enterado de lo sucedido: “Nos sentimos muy mortificados: estábamos presentes y no habíamos visto nada. Nos consolamos pensando en Stendhal y en su batalla de Waterloo”. Cierto, a Simone le pasó como a Fabricio en La cartuja de Parma que, mientras buscaba su regimiento de húsares, pasó al lado de Napoleón y ni se enteró, no vio nada, ni la derrota de unos ni la victoria de los otros.

Simone vino y se fue sin conocer la ciudad catalana. Marcharon a la capital de España y, al llegar, reconoció que “extrañaba menos a Barcelona que mi larga intimidad con Sartre”. Fue por las calles madrileñas donde descubrió el impacto que la proclamación de la Segunda República estaba produciendo entre muchos españoles: “La alegría de Madrid no tardó en apoderarse de mí”.