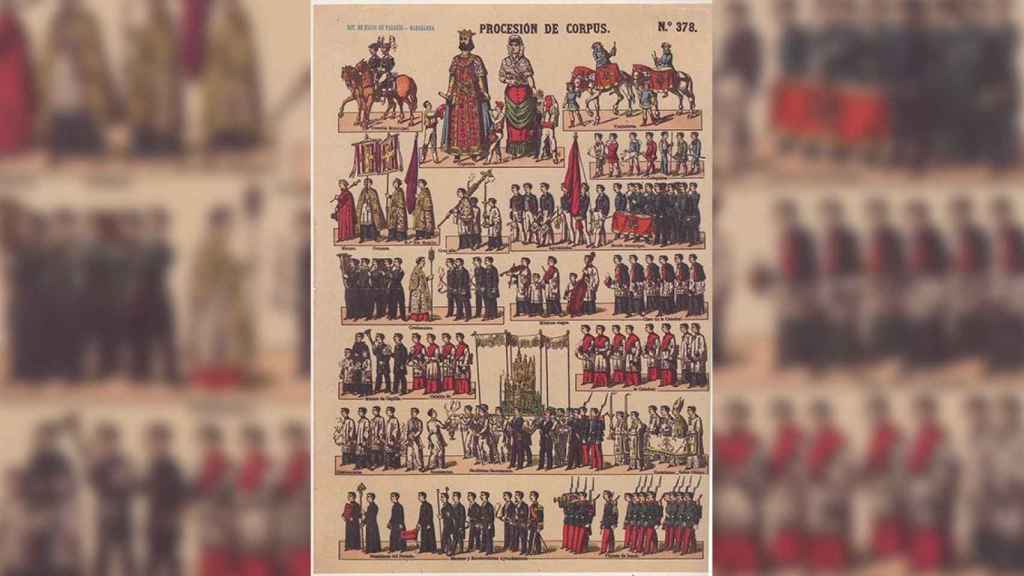

Auca de la procesión de Corpus de Barcelona

Joséphine de Brinckmann, la intrépida viajera en la católica Barcelona de 1850

De Brinckmann traza una guía crítica de la Barcelona de mediados del siglo XIX en la que muestra su espíritu crítico, conservador y anti-revolucionario

31 julio, 2022 00:00Noticias relacionadas

Poco se sabe de la vida de Emma-Marie-Jeanne Dupont-Delporte, más conocida como Joséphine de Brinckmann. Nació probablemente en 1808. Hija de un ilustre jurista francés, ennoblecido por Napoleón. Recibió la educación propia de una joven perteneciente a una clase social acomodada. Se casó dos veces, la segunda con Gustave de Brinckmann, del que tomó su apellido. De espíritu resuelto y aventurero, viajó por diversos países europeos, siendo una de las primeras mujeres francesas que se atrevió a viajar sola por la península Ibérica en el siglo XIX.

El periplo de Joséphine comenzó el mes de octubre de 1849 y terminó a principios de julio de 1850, y los plasmó en su única obra escrita, Promenades en Espagne pendant les années 1849 et 1850, publicada en París en 1852. Se trata de un relato compuesto por 29 cartas dirigidas a su hermano Hugues, barón e ingeniero residente en San Petersburgo. En ellas procuró recopilar toda una serie de informaciones útiles para los futuros viajeros por España.

Entró en diligencia por el País Vasco el mes de octubre de 1849. Visitó Castilla la Vieja, Madrid, Toledo, Andalucía, donde embarcó para trasladarse a Lisboa, y retornó a tierras andaluzas por Gibraltar. Tras pasar por Málaga, Granada, Almería y Murcia fue ascendiendo por la costa levantina hasta llegar a Cataluña el mes de junio de 1850. Desde Barcelona decidió embarcarse para conocer Mallorca. De regreso a la ciudad condal prosiguió su viaje por Aragón, cruzando la frontera francesa por el Pirineo oscense.

TEMOR A LOS PROPIOS HABITANTES DE BARCELONA

Joséphine de Brinckmann dedicó a Barcelona la carta XXVI, fechada el 18 de junio de 1850. Las primeras palabras fueron generosas y laudatorias, destacó que era la segunda ciudad de España, con más 120.000 almas, así como la más industrial de Cataluña, viéndose de lejos las numerosas chimeneas de las fábricas, aunque no dudó en criticar la contaminación que provocaban los humos que arrojaban. Para Brinckmann el carácter de los barceloneses difería del resto de españoles, por ser más trabajadores y alborotadores. Barcelona, subrayó esta viajera, era el único rincón del país donde se podían encontrar algunos republicanos, con una efervescencia revolucionaria debida a la presencia de unos veinte mil franceses.

Quedó encantada con la muralla y las fortificaciones de la ciudad, especialmente el fuerte de Montjuïc, hasta el punto de manifestar que no había visto nada tan bello. Que Barcelona fuera una ciudad muy fortificada se debía, según Brinckmann, al temor de las autoridades a los propios habitantes de la capital y a los extranjeros. Esa era la razón por la que el Gobierno no cedía a la “absurda” reivindicación de los barceloneses, que pedían destruir las fortificaciones, permitir el ensanche de la ciudad por el llano hasta la montaña y unirse al “barrio de Gracia”. Las experiencias vividas en una ciudad cuyo espíritu era de por sí “malicioso”, eran motivos más que justificados para dicha negativa, con el fin de evitar lo que la viajera calificó como un “eterno foco de revoluciones”. A sus ojos, Barcelona era una ciudad de contrastes carta. Le molestó “el ruido moderno y la animación industrial”, pero le agradó que fuera “una civilización avanzada y con costumbres de gran ciudad”. Le atrajo el gran ambiente que se vivía de día y de noche por la Rambla, llegando a preguntarse si la ciudad descansaba alguna vez. Sólo durante la hora de la siesta quedaban las calles desiertas, viéndose en ellas sólo perros y franceses.

Portada de la edición en castellano del relato de Joséphine de Brimckmann

Madame Brinckmann quedó gratamente sorprendida también por el urbanismo barcelonés, con calles anchas y regulares, bien pavimentadas como las de París, y hermosas aceras de baldosas. En cuanto a las casas todas estaban enlucidas en color, predominando el rosa. No obstante, afirmó que no compartía el gusto de los barceloneses por la mezcla de colores. Como casi todos los viajeros que la antecedieron, no dejó de visitar la Barceloneta, “pueblecito” construido de forma regular, con todas las casas de la misma altura y extensión, habitado por comerciantes y pescadores.

En sus paseos echó de menos que los barceloneses vistiesen de manera más vistosa, como en el sur y el levante, que no llevasen el sombrero “calañés” y, en su lugar, se cubriesen con “el espantoso gorro catalán”, que le recordaba el gorro frigio, “repelente”, que tan malos recuerdos le traían, después de haber vivido en París la revolución de 1848. Comentó que los hombres vestían chaquetas sin adornos y pantalones franceses, aunque aún se podían ver algunos con pantalones cortos de terciopelo. En cuanto a la vestimenta de las mujeres, madame Brinckmann echó en falta la presencia de la “bonita mantilla negra” y criticó que un buen número de ellas llevasen sombrero.

Durante su estancia, la viajera francesa tuvo la fortuna de presenciar la procesión del Corpus, dejándonos una detallada descripción de la más importante manifestación cívico-religiosa en la Barcelona del siglo XIX. La iniciaban dos gigantes llevados por dos hombres escondidos en su interior; seguía una compañía de jóvenes que bailaban con bastones, lo que hoy se conoce como el “Ball de Bastons”. La procesión propiamente religiosa era encabezada por las banderas de las diferentes parroquias; luego desfilaban los huérfanos entonando cantos, un numeroso clero ricamente ataviado; los miembros de las diferentes corporaciones religiosas, los oficiales de la plaza y, por último, el Santísimo Sacramento, bajo un palio de gran riqueza.

LA SORPRESA DE LAS ASONADAS REVOLUCIONARIAS

Tras él iban las autoridades (el Obispo, el Capitán General y el Gobernador Civil) y las fuerzas militares (un regimiento de artillería, uno de lanceros, un escuadrón de la Guardia Civil a caballo y la infantería, que cubría el desfile de cada lado). Los participantes de este inmenso cortejo portaban cirios encendidos, lo que hacía un maravilloso efecto al realizarse la procesión por la noche. A continuación, arremetió contra los volterianos, incrédulos e impíos, manifestando que mal que les pesara lo que había presenciado era “hermoso e imponente” y atraía e impresionaba a las masas.

Grabado de la procesion del Corpus en Barcelona realizado por Gustave Doré

La visita a la catedral le permitió conocer una bella iglesia, de estilo “bizantino” [sic], de la que destacó la belleza de sus vidrieras, la capilla bajo el coro (la cripta de Santa Eulalia), las pinturas del claustro y la sacristía, donde pudo contemplar una gran cruz de oro y piedras preciosas, y un gran sillón de plata que perteneció a Jaime I. A continuación, le mostraron la capilla del obispo “San Aulario” (San Olegario), donde se conservaba el cuerpo incorrupto de este santo “muy milagroso”.

Gracias a la intercesión de un canónigo que conoció, madame Brinckmann pudo subir a la torre de la iglesia del Pino, la más alta de Barcelona y desde la que había una admirable vista del puerto, la ciudad y sus alrededores. Este hecho lo comentó de forma destacada, pues en todas las iglesias con torres de cierta altura, las autoridades habían establecido retenes militares para poder vigilar las calles de la ciudad, por lo que no eran accesibles a los civiles. Estas medidas fueron tomadas a partir de las asonadas revolucionarias que tuvieron lugar en Barcelona en 1848, promovidas por emisarios franceses y catalanes, pero rápidamente sofocadas por “la hábil energía del jefe de gobierno de la reina” (el general Narváez). Los revolucionarios se subieron a los campanarios de las iglesias para tocar a rebato y enarbolar los estandartes de la revuelta. Pronto fueron expulsados y para evitar cualquier otro intento, el Gobierno mandó situar cuerpos de guardia en las torres de las iglesias.

Después de una breve enumeración y descripción de los principales edificios religiosos y civiles de la ciudad, dedicó algunas palabras a la existencia de las “quintas” de los alrededores de la ciudad, algunas de las cuales pudo ver (las de los marqueses de Alfarrás y Anglada), encontrándolas muy inferiores a su reputación. En definitiva, las cartas de Joséphine de Brinckmann son una guía crítica de la Barcelona de mediados del siglo XIX, escrita por una mujer aventurera e intrépida, imbuida por un espíritu crítico, conservador y anti-revolucionario.